La naissance de l'état indépendant du Congo

Après avoir retrouvé Livingstone à Udjidji (situé sur le bord est du Lac Tanganyika) le 9 novembre 1871 pour le compte du New York Herald, au grand dam de la Royal Geographical Society (la société anglaise de lexploration de lAfrique), H.M.Stanley donne le départ en novembre 1874 à Bagamoyo (près de Dar-es-Salaam) dune nouvelle expédition, créée à Zanzibar et ayant comme première destination le Lac Victoria, dans le but de cartographier les grands lacs de lAfrique Centrale.

Avant larrivée des explorateurs Occidentaux, lAfrique Centrale était déjà traversée dest en ouest par des routes de caravanes commerciales. Dautre part, les bateaux de mer nallaient pas beaucoup plus loin que Banana sur le fleuve Congo, cest à dire quils restaient au niveau de son embouchure.

Le commerce transatlantique desclaves au départ de lembouchure du Congo vers les Caraïbes et le Brésil a cessé aux environs de 1862. Cela nempêchait pas des factoreries, présentes dans le Bas Congo dans les années 1870 et exportant des produits tels que café, arachides, huile de palme et sucre, de continuer à utiliser cette main doeuvre servile.

Lexpédition Stanley atteignit le Lac Victoria en 1875, les Stanley Falls, le StanleyPool, Kinshasa et enfin Boma en août 1877. En un peu moins de 3 ans Stanley et son expédition parcoururent 11000 km dont une grande partie à suivre le cours du fleuve Lualaba se prolongeant par le fleuve Congo, jusquà son embouchure. Cet exploit fut malheureusement entaché dexactions et de pillages et ne faisait quannoncer la couleur de ce qui allait suivre.

Une quinzaine dannées auparavant, en Belgique, le Duc de Brabant fils du roi Léopold I, vantait les mérites de la colonisation. Celle-ci avait déjà été tentée au Guatemala dans les années 1840 par Léopold I, mais sétait rapidement terminée de manière tragique. Il rêvait de sapproprier les richesses de ces contrées lointaines : "Au Japon, il y a des richesses incroyables. Le trésor de lEmpereur est immense et mal gardé la masse dargent accumulée là-bas est telle que si lEurope en avait connaissance, on organiserait de suite une expédition pour sen emparer". (Extrait dune lettre adressée au diplomate belge de Jonghe dArdoye, datée du 23 mars 1859).

Le duc de Brabant était aussi un fervent admirateur du "système des cultures" mis en application à Java par les Hollandais. Ce système était à lorigine dun important excédent budgétaire en faveur de ladministration coloniale, contrairement aux autres régimes coloniaux européens qui profitaient principalement aux secteurs privés. Ce système génial, selon le futur roi, consistait à non seulement acheter le produit des plantations à un prix fixé arbitrairement, mais aussi à mettre en place des fonctionnaires qui obtenaient des primes en fonction de la production. Le système colonial hollandais abolit ce type de cultures gouvernementales en 1870. Un autre allait le perpétrer.

En août 1875, dix ans après son accession au trône, le roi Léopold II, voyant que toute possibilité de colonisation en Extrême-Orient lui échappait, concentra son attention sur lAfrique. Il ne lui restait plus quà trouver le moyen, selon ses propres termes, de sapproprier une part du magnifique gâteau africain. Ce moyen il le trouva entre autre en créant lAssociation Internationale Africaine (AIA) dexploration et de civilisation de lAfrique Centrale lors dune Conférence Géographique organisée au Palais Royal à Bruxelles en septembre 1876. Un grand nombre de personnalités dont des explorateurs, des militaires et des membres de sociétés géographiques et philantropiques des 4 coins dEurope vinrent acclamer le roi pour la création de ce mouvement civilisateur. Ladmirateur du travail forcé et du profit se muait en philanthrope.

Dans le sillage de lAIA, dautres associations furent créées comme le"Comité dÉtudes du Haut Congo" qui sera remplacé par " lAssociation Internationale du Congo" (1878). Ces associations avaient toutes le même président (le colonel Maximilien Strauch), la même bannière (étoile dorée sur fond bleu) et les mêmes prétendus objectifs humanitaires tels que labolition de lesclavage. En réalité, elles allaient permettre au roi dintensifier sa conquête du bassin du Congo par lentremise de Stanley dont il sétait approprié les services à partir de 1878. Ce dernier allait fonder plusieurs stations le long du fleuve depuis son embouchure jusquau Stanley Pool où il créa à son extrêmité Ouest un quatrième poste quil baptisa Léopoldville, le 1er décembre 1881.

En plus dun travail de reconnaissance, de création de poste, dassemblage de bateaux à vapeur, Stanley se devait dobtenir par nimporte quels moyens des contrats dexclusivité avec les chefs autochtones. Cétait en fait des contrats dexploitations de leurs terres par lAIC et même pire : ces "traités" cédaient à lassociation créée par le roi, la souveraineté de leurs territoires et permettaient à lAIA de proclamer ces territoires "états libres". Dès 1882, des affrontements entre ces postes et les populations engendrèrent des répressions sanglantes de la part des groupes armés de Stanley et des agents de lAIC.

Une véritable course à la conquête avait lieu. Cétait à qui serait le plus prompt à planter son drapeau. Stanley nétait pas le seul à explorer la région : les Français pas lentremise de de Brazza étaient au Nord. Les Portugais, arrivés en 1493 à lembouchure du fleuve, attendaient quon leur reconnaisse le droit de souveraineté sur le Bas Congo. Wissmann, un explorateur allemand bien quayant exploré le bassin du Kasai pour le compte de Léopold II, espérait que cette région allait revenir à son pays. Enfin Cameron, sujet de Sa Majesté britannique, lorgnait tout autant sur la région.

Parallèlement à ces expéditions, des missions catholiques et protestantes faisaient le forcing pour y établir leurs quartiers.

Les antagonismes entre les puissances coloniales telles lAngleterre, la France, lAllemagne et le Portugal auront servi sans aucun doute à la reconnaissance de lAIC de Léopold II et de ses "territoires indépendants". Dans un premier temps, et ce, via lentremise dun certain Sanford, diplomate américain à la solde du roi des Belges, les États-Unis reconnaîtront les premiers en 1884 la souveraineté de lAIC sur ces "états libres du Congo".

Ensuite, la Conférence de Berlin (1884 -1885), où Banning et Lambermont étaient les représentants belges, approuvait un Acte imposant dans le bassin du Congo la liberté de commerce et de navigation, interdisait tout monopole et promulguait labolition de lesclavage, la protection des Africains et des missionnaires chrétiens. Celui-ci prévoyait également la création dune Commission Internationale qui devait intervenir lors de conflits ou de litiges se rapportant à lActe.

Le partage du bassin conventionnel du Congo ne se fit pas à la conférence de Berlin. Il se fera néanmoins sur le terrain à partir de ce moment. Après les États-Unis, Bismarck dabord, les Anglais ensuite reconnaîtront lAIC et sa souveraineté. Peu après, en février 1885, des accords entre la France et lAIC et entre cette dernière et le Portugal permettront de délimiter en partie leurs territoires respectifs sur cette vaste étendue dAfrique Centrale. En quelque sorte, la création dune zone internationale à caractère commercial et neutre, propriété dun "roi philanthrope", déjà souverain dune petite nation, arrangeait les affaires des puissances qui sarrachaient le continent africain.

En 1885, le 1er août, lÉtat Indépendant du Congo (EIC) était né, et le roi Léopold II en assumait le titre de souverain grâce au vote au parlement belge lui permettant dassumer cette fonction. Lintervention dAuguste Beernaert en tant que Premier ministre aura été primordiale pour lobtention de ce résultat. En effet, la reconnaissance par les puissances de la souveraineté de lAIC sur des territoires en Afrique Centrale créait la surprise en Belgique puisque cette entreprise avait été réalisée fort discrètement par le roi. Et les avis étaient mitigés.

Il faut aussi savoir quen Belgique aux environs des années 1880, lactivité industrielle était florissante, aux dépens principalement de la classe ouvrière. En 1882, 42% de la population était analphabète. Un petit pourcentage seulement des hommes pouvait voter et ce en fonction de limpôt payé.

Le gouvernement central de lEIC sinstalla à Bruxelles lannée de sa création. Trois départements le composaient : les Affaires Intérieures (Maximilien Strauch), les Affaires Étrangères (Edmond Vaneetvelde) et enfin le Département des Finances (Hubert Vanneuss). Il fallait bien entendu financer cette administration, et là aussi létat belge intervint à plusieurs reprises : en 1888, un décret fut voté pour permettre lémission en Belgique dun emprunt à lots de 150 millions de francs qui rapportèrent en 1888 et 1889 23 millions dont 7,5 millions furent versés au roi qui garda 5,5 millions pour se rembourser de ses investissements congolais réalisés depuis 1876 dont le montant est estimé à 17,5 millions. Les autres 2 millions étaient déposés dans le trésor de lEIC. On vota une autre loi qui impliquait une participation de 10 millions de francs de létat belge dans le capital de la Compagnie du Chemin de Fer du Congo.

Dautre part, fait extrêmement important, sous limpulsion de Beernaert, le parlement vota en 1890 une convention entre la Belgique et lEIC. Celle-ci allait lier le sort futur du Congo à la Belgique, en tous les cas pour de nombreuses années. Moyennant un prêt sans intérêt de 25 millions de francs étalé sur 10 ans, la Belgique obtenait la possibilité dannexer le Congo en 1900. De cette somme, 5 millions étaient versés immédiatement au roi. Il en garda la moitié pour son remboursement. Enfin, un dernier subside de 6.850.000, éventuellement remboursable à létat belge, était octroyé à lEIC en 1895. Ainsi le gouvernement belge dirigé par Auguste Beernaert reconnaissait la souveraineté de Léopold II sur "lEtat indépendant du Congo", et il lui fournissait également un terrain propice à la réalisation de son entreprise coloniale.

A partir de 1886, le commandement sur le fleuve Congo allait être confié pour la première fois à un Belge, Camille Janssen qui deviendra gouverneur général lannée suivante. Dès ce moment, de nombreux postes de cadre reviendront à des militaires belges mis à la disposition du roi par le Ministère de la Guerre. Les Scandinaves représenteront la plus grande partie du contingent occidental non belge.

LActe de Bruxelles naquit en 1890 après la convocation dune conférence initiée par le 1er ministre britannique. Il concernait la suppression du commerce desclaves par terre et par mer en Afrique et au Moyen-orient, et limitait limportation en Afrique de boissons alcoolisées et darmes à feu. Cet Acte arrangeait bien entendu Léopold II puisquil renforçait ses initiatives "humanitaires" et donc sa pénétration en Afrique Centrale. En effet, une vaste zone à lOuest du Lac Kivu était sous linfluence depuis des années des Swahilis, originaires de la côte est (actuel Kenya et Tanzanie). Le commerce desclaves faisait partie de leurs diverses activités de négoce. Enfin, une dérogation à lActe de Berlin, permettait la levée de droits dentrée dans le bassin conventionnel du Congo.

Les agents territoriaux

Les fonctionnaires ou agents territoriaux étaient dans le début des années 1890 au nombre de 175. Ils étaient responsables de lexploitation du pays. La majeure partie de ce personnel territorial (environ 60%), était représentée par les chefs de poste, généralement des sous-officiers, provenant des casernes belges. Les commissaires de district, souvent de jeunes lieutenants détachés de larmée belge, avaient une partie de leur salaire versée par létat belge et gardaient leurs droits à la pension en Belgique. Un tiers de ces agents partis au Congo avant septembre 1895 allait y mourir. Ce haut taux de mortalité allait graduellement diminuer à partir de 1900.

Le règlement pour le personnel de lEIC stipulait, à larticle 4, que les agents sengageaient à ne rien divulguer concernant les affaires de létat à quiconque nappartenait pas au système administratif. Les agents de lEIC pouvaient doubler leur salaire grâce à un système de primes, instauré pour stimuler et accroître les bénéfices de létat.

La

première de ces primes, était liée à la collecte de livoire (photo : poste

de collecte de l'ivoire, ©Sanford museum, city of Sanford) à partir de 1885

et pouvait se résumer à ceci : la prime sera dautant plus grande pour lagent

quil achètera livoire au prix le plus bas possible. Dautre part, au Congo,

ce prix ne se payait pas en argent mais en marchandises. Ces marchandises,

qui prenaient souvent la forme darmes. Entre avril et août 1891, le roi fit

envoyer 2000 fusils à piston car Vangele, un agent de létat, venait de troquer

un fusil contre 275 kilos divoire.Au fil des années, ces primes varieront,

changeront de nom pour devenir une "allocation de retraite" fin

1896, terme moins attaquable selon Vaneetvelde. Ensuite, celles-ci concerneront

le caoutchouc, le copal, la cire, le café et le cacao (cf les systèmes de

culture). Un exemple de circulaire à ce propos datant de janvier 1896 : "Ces

gratifications [notez que le terme prime avait été modifié depuis 1892] ne

seront accordées que dans les districts rapportant annuellement à LÉtat au

moins 50 000 F dimpôts payés en nature par les indigènes -étant bien entendu

que par ces impôts on doit comprendre les produits qui sont réalisés en Europe

au profit du trésor". Ces soi-disant impôts relevaient de la seule volonté

des agents territoriaux et nétaient régis par aucune loi.

La

première de ces primes, était liée à la collecte de livoire (photo : poste

de collecte de l'ivoire, ©Sanford museum, city of Sanford) à partir de 1885

et pouvait se résumer à ceci : la prime sera dautant plus grande pour lagent

quil achètera livoire au prix le plus bas possible. Dautre part, au Congo,

ce prix ne se payait pas en argent mais en marchandises. Ces marchandises,

qui prenaient souvent la forme darmes. Entre avril et août 1891, le roi fit

envoyer 2000 fusils à piston car Vangele, un agent de létat, venait de troquer

un fusil contre 275 kilos divoire.Au fil des années, ces primes varieront,

changeront de nom pour devenir une "allocation de retraite" fin

1896, terme moins attaquable selon Vaneetvelde. Ensuite, celles-ci concerneront

le caoutchouc, le copal, la cire, le café et le cacao (cf les systèmes de

culture). Un exemple de circulaire à ce propos datant de janvier 1896 : "Ces

gratifications [notez que le terme prime avait été modifié depuis 1892] ne

seront accordées que dans les districts rapportant annuellement à LÉtat au

moins 50 000 F dimpôts payés en nature par les indigènes -étant bien entendu

que par ces impôts on doit comprendre les produits qui sont réalisés en Europe

au profit du trésor". Ces soi-disant impôts relevaient de la seule volonté

des agents territoriaux et nétaient régis par aucune loi.

La force publique

Un autre système de prime a vu le jour à la même époque, suite à la nécessité de remplacer les "étrangers" dans les rangs de la force publique (larmée de lEIC, officialisée en 1888, compta jusquà 19 000 officiers et soldats) qui enrôlait jusqualors des hommes venus de Zanzibar et de la côte Ouest. Concernant ce recrutement "détrangers", il apparaît que, de 1879 à 1895, 9 904 hommes arrivèrent au Congo, provenant pour la plupart de Zanzibar, des futurs Ghana, Nigeria et Sierra Leone et dailleurs dont le royaume du Dahomey. Certains furent des volontaires mais, bien quils furent engagés en tant que travailleurs, beaucoup terminèrent dans la force publique à leur arrivée à Boma. Les autres étaient des véritables esclaves qui allaient servir ladministration coloniale. Cette fameuse prime, était liée au recrutement de Congolais. Et ce recrutement devait coûter le moins cher possible au trésor de lEIC.

Quelques extraits dune lettre de Vaneetvelde au roi en 1889 : " ..afin dobtenir dici à 2 ans du recrutement indigène les 2 200 hommes nécessaires à la Force Publique, et daccroître même ce nombre sans frais, si cest possible Je me permets dattacher la plus grande importance au système de primes sans ce stimulant nous ne pouvons nullement compter nous passer désormais des contingents étrangers...". Il expliquait ensuite quun contrôle sévère devait être instaurer de manière à pouvoir établir le montant des primes à adjuger aux agents en fonction du nombre de recrues fournies.

Un moyen efficace était de transférer ces hommes dans un district autre que celui du recrutement et de contrôler les récépissés fournis par les agents réceptionnant les "engagés". A noter que cet éloignement forcé limitait par la même occasion lévasion de "lengagé". Les frais dengagement, incluant la prime de recrutement, étaient fixés pour les hommes, les femmes et les adolescents. En outre, les articles 4 et 5 du règlement stipulaient quune prime supplémentaire serait versée à lagent en fonction de la réduction des frais dengagement.

Le recrutement

Les

recrutés furent appelés "libérés". Ce type de "système

de libération" avait déjà été appliqué avec grand "succès"

par les Anglais , les Français et les Portugais, peu après la soi-disant abolition

de lesclavage. Ces "libérés" étaient soit rachetés à leur propriétaire

soit tout simplement enlevés, et devaient servir létat pendant un temps déterminé

(très souvent durant 7 années sils survivaient). Razzias, saisie de prisonniers

de guerre et de fuyards, sanctions, achats étaient les divers moyens pour

obtenir ces auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement du système mis en

place par Léopold II. Ces hommes allaient soit servir la force publique soit

être utilisés comme forçats aux différents postes.

Les

recrutés furent appelés "libérés". Ce type de "système

de libération" avait déjà été appliqué avec grand "succès"

par les Anglais , les Français et les Portugais, peu après la soi-disant abolition

de lesclavage. Ces "libérés" étaient soit rachetés à leur propriétaire

soit tout simplement enlevés, et devaient servir létat pendant un temps déterminé

(très souvent durant 7 années sils survivaient). Razzias, saisie de prisonniers

de guerre et de fuyards, sanctions, achats étaient les divers moyens pour

obtenir ces auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement du système mis en

place par Léopold II. Ces hommes allaient soit servir la force publique soit

être utilisés comme forçats aux différents postes.

Quelques illustrations pour décrire ce marché du travail et la condition de ces hommes : "Poussez, je vous prie, la levée des soldats dans tous les districts : cest la question capitale en ce moment. Quon prenne les hommes par la force-comme en Europe-ou quon les rachète, peu importe. LÉtat a le droit dexiger ce service, et cest pour lui une question de vie ou de mort. Les sources de recrutement à létranger nous feront défaut dans peu de temps." (Vaneetvelde à Wahis, gouverneur général à Boma avril 1892).

"Ces brigands [lisez les autochtones] se font constamment la guerre entre eux. Pour un fusil à silex ils vous donnent 10 hommes [Le chef] Epali me prévient quil part en guerre demain. Comme il me dit quil me donnera tous les hommes quil prendra, je ne lui dis rien et je le laisse partir, à condition toutefois quil ira bien loin chez des gens qui nont pas de rapport avec le blanc...Jenvoie un canot avec 2 hommes armés dans la rivière, avec ordre darrêter toutes les pirogues indigènes et de prendre le poisson sil y en a. Puisquils ne veulent pas venir me vendre leur poisson, je vais le leur prendre." (A.Daenen,chef de zone, journal de route, 1891). "Nous laissons la paix aux villages qui nous servent bien, mais nous faisons disparaître ceux qui voudraient entraver nos opérations." (Rousseau, chef de poste, 1892).

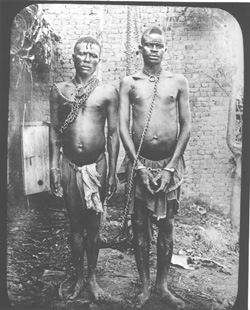

Voici des passages dun rapport écrit par le juge Marcellin Desaegher adressé au Gouverneur général, daté de juillet 1892, lors dune visite dans le Haut-Congo et concernant le sort de ces "libérés" : " Un fait capital : les trois quarts des libérés périssent avant darriver à la destination où ils peuvent être utilisés, et parfois les déchets sont encore plus élevés . Il cite ensuite quelques chiffres dhommes dont les contingents [venant du district de lUbangi-Uele] ont été depuis versés directement à lEquateur Il pose ensuite la question : Quelles sont les causes de cette grande mortalité ? de ces énormes déchets ? Le nègre adulte se plie difficilement à la servitude. Lemprisonnement, les fers ou les chaînes le tuent en peu de temps. Cest pourquoi les Arabes [les Swahilis] ne font guère de prisonniers mâles adultes.

LEIC préconisait la création de camps dinstruction pour les "libérés" dans le but de les former. Apparemment le gouvernement recommandait le bon traitement de ces hommes. Mais, Desaegher écrit quil na pu constater l'application de ces instructions, et cest la première et indubitablement une des grandes causes des mécomptes. Le libéré est enchaîné. Soit, cest une nécessité; souvent brutalisé et toujours abandonné dans la solitude Jai vu les lieux de détention de Yakoma, Djabir, Bumba, rien de plus horrible ni de plus pitoyable. Non pas les habitations mêmes, mais ces groupes dhommes, de femmes, denfants mal nourris, exténués, crasseux, malades. Plusieurs moribonds tremblants de frayeur, attachés à la même chaîne et couchés pêle-mêle sur la terre Si tous les agents sacquittaient de ce si facile devoir dhumanité que le gouvernement prescrit en termes si formels, si on améliorait un peu le bien-être matériel, en leur donnant une natte par exemple, loccasion de se baigner, etc nous verrions décroître les décès dans de notables proportions. On devrait aussi envoyer partout des chaînes en acier qui remplaceraient les anciennes lourdes chaînes de bateau avec lesquelles on les amarre actuellement.

Que dirais-je des enfants ? Il y en a partout. Je ne parlerai que de Djabir, où ils se trouvent par centaines et où il arrive des quantités chaque jour, appartenant à des races magnifiques. Ils sont une des richesses de létat. On ne sait combien il y en a , il ny a pas de contrôle, on ne sen occupe pas et les petits malheureux vivent dans le camp au hasard. Beaucoup meurent des misères de la route , dit le docteur chef de station [le médecin E.Vancampenhout] , des misères de la station, prétend M.Daenen [le chef de la zone de Djabir]. Quoiquil en soit, jai vu quantité de petits squelettes ambulants et ceux-là meurent faute de soins. Lun deux agonisait à ma porte. Je demande au docteur sil ny a plus rien à faire ? Rien me dit-il-Mais avec des soins?- Je ne sais, peut-être- Alors, donnez-moi cette petite fille. Malgré les fatigues de la route à dos dhomme et en pirogue, lenfant se porte actuellement bien.[Le docteur et le chef de zone] mont reconnu lun et lautre que toutes les petites filles de la station -oh, de tout petits enfants, étaient violées. On le sait et on a rien su faire pour les protéger..."

Ensuite le juge Desaegher indique les remèdes à appliquer selon lui. Il en vient à parler de la création de colonies pour les enfants, pour leur éviter les routes quil estime pour eux impraticables. Cette idée de colonies fut alors exposée aux missionnaires. Voici la fin dun rapport adressé par Fivé, inspecteur détat, au gouverneur général, sur la "libération"dans le district de Lualaba :" et la mortalité était effrayante au témoignage du commissaire de district Gillain Les causes générales de mort sont nombreuses chez nos libérés, entre autres : 1) les fatigues et les inévitables privations de la route; 2) la chaîne, lemprisonnement, le spleen ; 3) la famine et tous ces maux Je me résume. Le gouvernement fait dinutiles sacrifices pour assurer par la libération le recrutement de la force publique. La difficulté nest pas davoir des hommes , mais de leur assurer dans le district dorigine assez de bien-être pour quils ny meurent pas, de ne pas les laisser gaspiller, de les transporter dans des bonnes conditions au lieu de leur destination. Les camps militaires et les camps sanitaires sont des mesures conservatoires. Cest au gouvernement de parer à la crise dabondance par lorganisation dun service régulier de transport ". Quelques notes supplémentaires du même Fivé : "Quantité de cadavres pourrissent aux alentours de l hôpital... Des libérés, la chaîne au cou traversent un pont, lun tombe, il entraîne toute la chaîne qui disparaît ".

Plus tard, le terme de "libéré" fut remplacé par le terme "milicien". Ce qui nallait pas modifier, bien au contraire, la terrible situation de ces hommes. Pour preuve, quelques lignes écrites par le missionnaire Camille Varonslé à son supérieur en Belgique, le père Vanaertselaer, après une tournée au Congo en 1895 : " On trouvait que nous étions en présence dun spectacle desclavagisme en grand Les caravanes qui descendent la route à Boma jonchent la route de cadavres "

Les tâches principales des agents de lEIC consistaient donc à faire récolter livoire, le caoutchouc et à recruter des hommes par la force selon les dires de Ch.Lemaire, sous-lieutenant qui déclarait : "Mon éducation africaine commença dans les coups de fusil et de canon, dans les incendies de villages "à mettre à la raison", en un mot dans labus et le sur abus de la force avec tous ces excès".

Comme on la déjà signalé, les achats se faisaient en échange darmes mais parfois aux moyens de produits tels que des étoffes voire en argent-or lors de certaines transactions avec les Swahilis (musulmans originaires de la côte est de l'Afrique). A noter que les factoreries ne pouvaient pas vendre darmes.

Les missionnaires

Ces "libérés" allaient aussi profiter aux missionnaires catholiques belges de la Congrégation de Scheut à partir de 1888. En effet, Léopold II allait subsidier (tout comme certains membres de la noblesse belge) et faciliter leur installation au Congo pour contrer "lavancée" des protestants. Il allait faire pression sur le Vatican avec comme résultat la création dun Vicariat Apostolique de lEIC, réservé aux Scheutistes (la maison mère de Scheut se trouvait à Anderlecht en Belgique). Lun de ces premiers Scheutistes, Gueluy, nhésitait pas à organiser des expéditions armées pour se fournir en nourriture auprès des villageois.

A partir du début des années 1890, la SAB assurait le transport des charges des Scheutistes à lintérieur du pays. Avant 1900, aucune évangélisation ne fut réalisée. Ils avaient créé des postes, entre autre au Kasaï , qui au début, furent peuplés desclaves. Cest le cas de Cambier qui rassembla dans le milieu des années 1890 à Mikalai plus de mille personnes étrangères à la région (des Luba en terre Lulua ) soit reçues des agents de létat, soit échangées contre quelques tissus, soit appropriées par la force. Des conflits entre les fonctionnaires de létat et les missionnaires allaient engendrer un accord à Bruxelles entre Vaneetvelde et Vanaertselaer pour permettre aux Scheutistes de "disposer" de Congolais. En contrepartie ils ne devaient pas simmiscer dans les affaires de létat.

Ailleurs

en Afrique, les missionnaires catholiques achetaient des enfants (rachetaient

selon leurs termes). Dans lEIC ceux-ci étaient carrément livrés en groupe,

gratuitement, à domicile. Cétait le moyen pour létat, avant 1900, dattirer

les missionnaires catholiques afin de contrer les protestants. Ladministration

coloniale rassemblait ces enfants littéralement kidnappés dans les villages

et les expédiait parfois très loin vers les missions appelées colonies denfants

qui prendront le nom de colonies scolaires. Cest ainsi que des pères allaient

former des Congolais pour en faire de bons chrétiens, mais aussi et surtout

de bons militaires puisquils étaient aidés dans leur tâche par un agent de

lEIC. Les futures femmes de ces militaires étaient "éduquées" par

des soeurs.

Ailleurs

en Afrique, les missionnaires catholiques achetaient des enfants (rachetaient

selon leurs termes). Dans lEIC ceux-ci étaient carrément livrés en groupe,

gratuitement, à domicile. Cétait le moyen pour létat, avant 1900, dattirer

les missionnaires catholiques afin de contrer les protestants. Ladministration

coloniale rassemblait ces enfants littéralement kidnappés dans les villages

et les expédiait parfois très loin vers les missions appelées colonies denfants

qui prendront le nom de colonies scolaires. Cest ainsi que des pères allaient

former des Congolais pour en faire de bons chrétiens, mais aussi et surtout

de bons militaires puisquils étaient aidés dans leur tâche par un agent de

lEIC. Les futures femmes de ces militaires étaient "éduquées" par

des soeurs.

A côté de ces colonies officielles, les missions créaient des colonies privées, elles aussi occupées par des enfants livrés par létat. Ces colonies se trouvaient notamment à Boma, Bangala, Moanda et Berghe-Ste-Marie. Il y avait par exemple 387 enfants en 1900 dans la colonie officielle de Boma. Ces colonies étaient de véritables camps de la mort. Le taux de mortalité était énorme, lié principalement à la famine, à lépuisement, au manque dhygiène et aux épidémies. Cette dernière cause était citée par les missionnaires comme étant la cause principale des décès.

Quelques extraits du rapport trimestriel du Scheutiste Decleene davril 1895-Boma: "Nombre délèves : 246. Si les enfants jouissent dune excellente santé, le contraire est vrai pour les enfants venus au mois de février; plusieurs dentre eux sont si épuisés par les fatigues et les privations de la route des caravanes quils nont pu se remettre de leur maladie". En janvier 1893, Fuchs, magistrat de lEIC, parle dun contingent de 62 enfants envoyés à Boma qui sont dans un état de maigreur excessive. Decleene ,en juillet 1894, cite un autre contingent denfants dont la plupart sont arrivés dans un état si faible que plusieurs pourraient succomber malgré les soins qui leur sont prodigués.

Entre 1890 et 1900, plus de dix mille enfants allaient mourir aux missions de Scheut, selon leurs propres sources. Sans compter ceux qui sont morts lors des razzias, lors des déportations ou encore lors de leur fuite. Voici une lettre écrite par le magistrat R. Breuer en janvier 1900 : "La maladie du sommeil et la famine font des ravages affreux parmi les enfants de cet asile philanthropique [Berghe]. De trois à quatre cents enfants il nen resterait que quatre vingt. Ceux-ci sefforcent de fuir ce séjour des morts; ils se réfugient au poste de M.Mahieu [un commandant] pour implorer quelques nourritures; les plus affamés volent ce quils trouvent. Mr Mahieu les exhorte en vain à retourner auprès des pères; quand on veut les ramener, ils senfuient vers la forêt ou dans la brousse, préférant courir les risques de la vie errante que de sexposer à la mort certaine qui les attend à la mission. Mr Mahieu a vu de tout jeunes enfants enchaînés par les missionnaires". A partir de 1900, les colonies étaient peuplées denfants abandonnés qui allaient devenir des soldats de la force publique ou encore des travailleurs pour létat. Une école pour commis souvrait en 1906 à Boma. En 1908 celle-ci avait formé ses 5 premiers commis congolais.

Les missionnaires catholiques en général et les pères de Scheut en particulier, nallaient jamais critiquer le système mis en place par le roi (sauf le 13 avril 1908 quand E.Geens critiquait limpôt). Au contraire, ils allaient en assurer sa propagande, comme lévêque Vanronslé lindique en 1904 : "...jamais ni moi-même ni, à ma connaissance, personne parmi mes missionnaires, nous navons été témoins oculaires dun acte de cruauté, ni dun effet quelconque dun tel acte ".

Le domaine royal

Le roi Léopold II décréta lors de la création en 1885 de lEIC que les terres vacantes, [lisez : ainsi que tout ce qui y était rattaché] appartenaient à létat. Il allait sagir dune confiscation pure et simple de la quasi-totalité des terres de la région. Dautre part, comme on la déjà signalé, plusieurs factoreries, comme la NAHV (la Nouvelle Compagnie Commerciale Africaine), étaient installées dans la région bien avant la création de lEIC et y exerçaient notamment le commerce de livoire.

Une véritable guerre dintérêts allait suivre entre lEIC et ces compagnies commerciales qui du côté belge voyait Albert Thys se trouver à la tête dun important holding la Compagnie du Congo pour le Commerce et lindustrie (CCCI) composée en outre de la Société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut Congo (SAB), soutenue par le gouvernement belge, la Compagnie du Chemin de Fer du Congo, la Compagnie du Katanga, la Compagnie des magasins généraux, la Compagnie des produits du Congo,et le Syndicat Commercial du Katanga. Ces sociétés avaient leur siège rue Bréderode à Bruxelles.

Nous étions par conséquent en présence de diverses parties : Léopold II à la tête de lEIC, mais devant politiquement ménager tout ce qui avait attrait à la Belgique, des sociétés commerciales (belge, hollandaise et française) et le gouvernement belge dont le Premier ministre était tiraillé entre les intérêts du roi et ceux des entreprises belges dont certaines attaquèrent la politique domaniale du roi. Toutes ces parties convergeaient vers le même centre dintérêt : le Congo et ses richesses.

A partir de 1890, plusieurs décrets stipuleront le partage du Congo en 2 zones pour lacquisition de livoire : la première destinée aux sociétés privées et la deuxième, bien plus vaste, était considérée comme le domaine privé du roi

En 1892, la Société Commerciale Anversoise ( lAnversoise ou SCA) dAlexandre de Browne de Tiège et lAnglo-Belgian Indiarubber and Exploration Company (Abir) dArthur Vandennest, futur sénateur belge, rentrèrent en scène et acquirent des concessions pour faire récolter le caoutchouc moyennant le partage des futurs bénéfices avec lEIC, dont les agents allaient installer les premiers postes. Ces deux sociétés obtenaient donc des monopoles dexploitation, soutenus par létat. Leurs milices privées, grâce à limportation darmes et à la collaboration avec la force publique (sorte de sous-contractant) allaient faire régner la terreur pour obtenir le caoutchouc.

Selon le roi, via un décret secret, les agents devaient prendre les mesures"nécessaires pour conserver à la disposition de létat les fruits des terrains domaniaux[du domaine privé], notamment livoire et le caoutchouc". Il existait un véritable bras de fer entre les sociétés de Thys et les agents de lEIC, qui allaient jusquà obliger les Africains à leur vendre et à eux seuls cet ivoire sous peine de punition. Le roi exerçait régulièrement des pressions sur le gouverneur général comme on peut le lire via un extrait dune lettre envoyée à Wahis en avril 1892 :"Il importe dactiver promptement le développement bien nécessaire de nos récoltes divoire et de caoutchouc. LEtat ne peut maintenir son existence quau moyen de très larges et très fructueuses récoltes".

Une lettre de Wahis aux commissaires de district illustre bien les résultats de la pression exercée par les autorités de lEIC : " Celui qui dans ces parages [lisez le domaine privé] achèterait du caoutchouc, inciterait ainsi les indigènes à exploiter le domaine privé, et il sassocierait à un délit prévu par la loi. Pour mettre fin à une telle exploitation illicite, le commissaire de district devra de préférence punir les principaux délinquants, cest à dire les indigènes eux-mêmes et les mettre administrativement et judiciairement en demeure de livrer à lEtat le caoutchouc récolté sur le domaine privé. Cela le dispensera probablement de poursuivre devant les tribunaux ceux qui achètent le produit; car il est désirable de ne leur intenter des poursuites que si lon ne parvenait pas à maintenir les indigènes dans la légalité "

La presse belge était partagée à ce sujet. Certains journaux comme Le Patriote" (qui deviendra la "Libre Belgique" en 1918) LEscaut et La Chronique critiquaient en 1892 la politique domaniale et constataient que "pendant que cela se passe, les Belges sont invités à donner leurs millions à cet étrange gouvernement". Ces journaux accusaient ce même gouvernement dutiliser des armes (achetés notamment à larmurier Breuer à Liège) comme produits de transaction, et demandaient la vérité sur les commissions attribuées aux agents de létat, officiers et sous-officiers le larmée belge. Notez la réponse de larmurier liégeois : "les fusils qui sont ordinairement fournis aux nègres sont des fusils à silex. Les nègres nen veulent généralement pas dautres et ils ne sen servent généralement que de jouet; les nègres aiment à faire éclater la poudre du bassinet"

Voici lidée de Vaneetvelde au sujet de la presse via une lettre écrite au roi en juillet 1892 :"Je me permets dexprimer à votre majesté lavis que dans ce moment il y aura lieu de sattacher quelques organes de la presse par la voie dun subside, par exemple - LÉtoile- et -Le Soir.Il faudrait à partir de septembre mener une campagne de propagande dans la presse, et nous naurons jamais de la part des journalistes un concours absolu si nous ne les payons pas."

Après 1892 et le décret doctobre qui signalait la fermeture de nombreuses régions aux sociétés, sous-entendu leurs intégrations au domaine privé, le roi allait pouvoir faire exploiter cette vaste étendue et faire récolter le caoutchouc sous forme dimpôts (notion tout à fait floue comme nous lavons vu) exigés à la population. Le règne de la terreur allait battre son plein. LAnversoise et lAbir, alliées du roi, avaient acquis des concessions. Les sociétés de Thys allaient suivre avec pour résultat quen 1905 une grande partie de lexploitation du pays était entre les mains de ces sociétés concessionnaires. Cétait le cas pour les districts Aruwimi, Bangala, Equateur et Kwango où ladministration était au service de celles-ci.

Les Swahilis

La province orientale située à lOuest des grands lacs était sous linfluence de plusieurs chefs Swahilis dont certains entretenaient de bonnes relations avec des agents de lEIC qui leur achetaient notamment des esclaves et de livoire. Lun des plus illustres dentre eux, Tippo Tip, allait être nommé gouverneur des Falls. Avant cela, il avait grandement aidé lexpédition de Stanley à progresser dans la région du Maniema en 1876.

Le roi accordait une très grande importance à ne pas générer de conflits avec les Swahilis et recherchait leur alliance. Malgré cela, et contrairement aux ordres de Bruxelles, des confrontations éclatèrent en 1892 entre certains Swahilis et des troupes de lEIC elles-mêmes soutenues par dautres Swahilis. Ces derniers prendront le dessus, ce qui permettra au gouvernement de lEIC de se servir de ces événements pour qualifier cette soi-disant campagne arabe comme étant la victoire de lentreprise "civilisatrice" du roi sur lesclavagisme arabe dans lEst du Congo. Victoire, qui est dailleurs toujours célébrée aujourdhui en Belgique et plus précisément à Blankenberge où une statue représentant les agents Lippens et Debruyne a été érigée.

Le résultat des événements, est que le gouvernement de lEIC devenait le maître de presque toute cette province orientale qui englobait le Maniema et le Kivu. Les Swahilis réintégrés, allaient dorénavant partager les bénéfices de leur administration (moitié-moitié pour la récolte de livoire) avec létat. Certains seront nommés agents auxiliaires de lEIC.

Voici quelques extraits dun rapport de Wahis écrit en 1896 à propos du district des Stanley Falls : "Le régime est en somme à peu près celui qui a été créé par les Arabes [les Swahilis]. Les divisions du territoire sont celles quils avaient établies. Le personnel qui occupe les régions est en partie celui quils y avaient mis. Cest là où leurs gens ont été le mieux maintenus en place, que lon tire le plus facilement parti des produits du pays. On ne peut sempêcher dadmirer les résultats auxquels ces aventuriers, venus dans ces régions sans ressources, sont arrivés en un temps fort court. Les chefs auxiliaires, placés à la tête des régions dexploitation, sont tout simplement des chefs de poste, comme le sont nos officiers et nos sous-officiers, qui ont dans un district des parties de territoires à administrer. Au lieu davoir sous leurs ordres des soldats armés dalbinis, ils disposent dauxiliaires armés de fusils à piston ils [les auxiliares] ont une action constante sur les populations Niangwé a été administré successivement par 2 officiers, le lieutenant Lemery et le capitaine Stevelinck, qui se sont montrés vis-à-vis des noirs indigènes, chefs indigènes et auxiliaires dune férocité de fauve, pendant ou jetant au fleuve tous ceux qui paraissaient les gêner...".

Wahis écrivait à Vaneetvelde la même année :" La région où je me trouve [les Falls] pourrait sappeler le pays des horreurs Je vous signale quelques agents qui ont été condamnés, mais dautres ont la réputation davoir tué des masses de gens pour des raisons petites. On dit que M.Rom [Léon] qui pour la presse belge est aussi un héros, avait aux Falls un parterre de fleurs, complètement entouré dune bordure faite des crânes humains quil pouvait recueillir. Il avait une potence en permanence devant le poste !...".

Lisez les quelques passages dune lettre écrite par Mgr Roelens au commandant dAlbertville (Mtowa-Urua) décrivant le résultat de cette collaboration entre les agents de lEIC et leurs auxiliaires :" les lettres que je reçois deux [des missionnaires de la région] ne parlent que de guerre et de pillages lauteur de ces désordres est un de vos soldats [lauxiliaire Songoro] ..abuse de votre nom...pour piller le pays au risque de le soulever tout entier contre nous tous"

Le portage

A

partir de 1889 lusage du portage saccrût. Tous lutilisaient, les

agents de lEIC, les missionnaires et les sociétés privées dont certains louaient

les "services de transport" des agents de ladministration contre

rémunération. Ce système était composé de recruteurs, des agents de létat,

mais aussi dAfricains.

A

partir de 1889 lusage du portage saccrût. Tous lutilisaient, les

agents de lEIC, les missionnaires et les sociétés privées dont certains louaient

les "services de transport" des agents de ladministration contre

rémunération. Ce système était composé de recruteurs, des agents de létat,

mais aussi dAfricains.

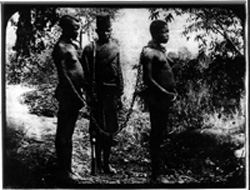

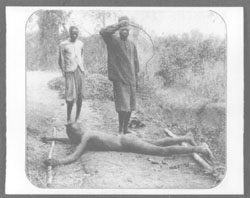

Il sagissait de forcer les villageois à remplir ces tâches de portage contre rémunération qui, selon létat devait être la moins onéreuse possible. La prise dotages, comme on peut le voir sur cette photo (©Anti-Slavery International), était le moyen coutumier utilisé pour le recrutement. Lisez ces quelques lignes écrites par Joseph Antoine, commissaire de district f.f, en 1893 : "Il est vrai, quafin dassurer notre portage, nous amarrons des femmes dans les villages. Depuis mon arrivée à Lukungu, jai toujours vu agir de la sorte envers les capitas récalcitrants Depuis près dun an le capita de Mbanza Sanda na pas fourni de porteur et à M.Rommel, se rendant dans cette région, jai donné lordre dagir énergiquement La coutume damarrer des femmes pour obliger les capitas à se rendre à Matadi est tellement admise que jamais des conflits ne surgissent entre les gens des villages et mes recruteurs qui nont le plus souvent que deux soldats avec eux. Si ce moyen daction, moyen démontré efficace par expérience, métait retiré, je me verrais dans limpossibilité dassurer le recrutement des porteurs."

Voici lavis du secrétaire général Liebrechts en 1896, concernant laction de la force publique: "La force publique est bien exercée et impressionne suffisamment les indigènes pour quon ait plus à craindre darrêts dans les transports. Ceux-ci ont donné dexcellents résultats en juin: 8 000 porteurs sont montés dont 5 000 pour Léopoldville. Du 1er au 11 juin au-delà de 2 000 porteurs se sont présentés à Tumba".

Le roi Léopold II était bien conscient de ce recrutement forcé et des combats entre les troupes de létat et des Congolais qui se rebellaient face à ces méthodes, comme lattestent ces extraits dune lettre de Wahis qui lui était adressée en janvier 1894 :

"... La région des Cataractes a été troublée, mais je pense que le calme sera partout rétabli sous peu et que cette crise contribuera même à relever le portage. Je devrai renforcer quelque peu les troupes de ce district; cest indispensable pour rétablir lautorité, éviter dans la mesure du possible les accidents, et assurer nos recrutements de porteurs. Toutes les hostilités seront réprimées dune façon complète; il faut parfois pour obtenir ce résultat consacrer quelque temps aux opérations, mais cest le seul moyen davoir le calme pendant une longue période."

En 1895 il y avait environ 50 000 porteurs pour lEIC.

Le caoutchouc

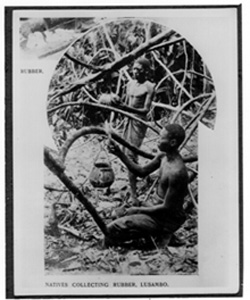

Les

récoltes de caoutchouc [extrait des lianes, comme on le voit sur cette

photo(©Anti-Slavery International)] débutèrent à partir de 1893 et ce jusquen

1912. Le système consistait à la mise en place dauxiliaires et de sentinelles,

originaires de la région, dans les villages pour forcer les populations à

récolter le caoutchouc. Ceux-ci étaient souvent la cible de représailles,

de la part des villageois qui devaient récolter le latex et lamener aux postes

de létat ou des sociétés, sous forme de boules voire de lanières. Certains

villages en étaient exemptés mais devaient par contre assurer la sustentation

de leurs bourreaux. Il régnait un véritable chaos dans certains districts

comme celui du Kasaï où la famine et le trafic desclaves étaient à leur comble.

De nombreuses femmes étaient prises en otages et mouraient parfois dinanition

comme cela était provoqué notamment par Matthys en 1899 dans le district Bangala.

Les

récoltes de caoutchouc [extrait des lianes, comme on le voit sur cette

photo(©Anti-Slavery International)] débutèrent à partir de 1893 et ce jusquen

1912. Le système consistait à la mise en place dauxiliaires et de sentinelles,

originaires de la région, dans les villages pour forcer les populations à

récolter le caoutchouc. Ceux-ci étaient souvent la cible de représailles,

de la part des villageois qui devaient récolter le latex et lamener aux postes

de létat ou des sociétés, sous forme de boules voire de lanières. Certains

villages en étaient exemptés mais devaient par contre assurer la sustentation

de leurs bourreaux. Il régnait un véritable chaos dans certains districts

comme celui du Kasaï où la famine et le trafic desclaves étaient à leur comble.

De nombreuses femmes étaient prises en otages et mouraient parfois dinanition

comme cela était provoqué notamment par Matthys en 1899 dans le district Bangala.

La compagnie concessionnaire Abir faisait remplir pour chaque otage des formulaires stipulant le nom de lotage, le lieu dorigine de celui-ci ainsi que la date. Un exemple de méthodes utilisées par lagent détat, le lieutenant de larmée belge Léon Fievez dans lÉquateur en 1894 en réaction au refus de coopération de la part des Congolais : "Devant leur mauvaise volonté manifeste, je leur fais la guerre. Un exemple a suffi, cent têtes tranchées et depuis lors les vivres abondent dans la station. Mon but est en somme humanitaire. Jai supprimé cent existences, mais cela permet à cinq cents autres de vivre".

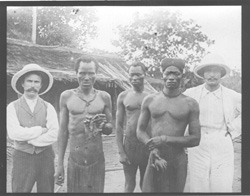

La

terreur du caoutchouc allait être spécialement sanglante dans la région du

Lac Tumba (Equateur). Le même Fievez allait ensuite exiger des mains coupées

comme preuve du nombre de cartouches utilisées. Lun de ses "exploits"

allait être soulevé par le député belge Lorand à la Chambre après avoir été

relaté dans le journal allemand Kolnische Zeitung: un jour, cet agent détat

compta plus de 1300 mains coupées

.Dans le Times du 18 novembre 1895, un missionnaire

protestant relatait les méthodes barbares de ladministration congolaise.

Fievez comparut en octobre et novembre 1899 à Boma pour cas de violences à

Bangala en 1898 et dexécutions dans lUbangi en 1899. Il fut acquitté. (photo:

missionnaires britanniques en compagnie d'hommes tenant les mains coupées

de Bolenge et Lingomo, victimes des milices de l'Abir en 1904. ©Anti-Slavery

International)

La

terreur du caoutchouc allait être spécialement sanglante dans la région du

Lac Tumba (Equateur). Le même Fievez allait ensuite exiger des mains coupées

comme preuve du nombre de cartouches utilisées. Lun de ses "exploits"

allait être soulevé par le député belge Lorand à la Chambre après avoir été

relaté dans le journal allemand Kolnische Zeitung: un jour, cet agent détat

compta plus de 1300 mains coupées

.Dans le Times du 18 novembre 1895, un missionnaire

protestant relatait les méthodes barbares de ladministration congolaise.

Fievez comparut en octobre et novembre 1899 à Boma pour cas de violences à

Bangala en 1898 et dexécutions dans lUbangi en 1899. Il fut acquitté. (photo:

missionnaires britanniques en compagnie d'hommes tenant les mains coupées

de Bolenge et Lingomo, victimes des milices de l'Abir en 1904. ©Anti-Slavery

International)

Le refus des Congolais de fournir le caoutchouc à létat était sanctionné par des expéditions punitives causant morts et mutilations. A lopposé, de temps à autres, des agents de lEIC étaient condamnés. Cela a été le cas du sous-officier Durieux accusé davoir exécuté un homme et une femme liés ensemble. La sentence lui coûta une retenue de 2 mois de salaire. Il terminera capitaine de cette même force publique.

Voici des extraits des recommandations de Wahis, pour rappel gouverneur général de lEIC,au commissaire de district Sarrazyn fin 1896 : " .Quand la population nexécute pas les engagements auxquels elle sest soumise, ou qui lui ont été imposés, il faut commencer par obliger le chef à venir sexpliquer au poste le plus voisin commandé par un blanc. Sil refuse de se présenter, on doit tâcher de le prendre, lui et quelques indigènes importants du village; on les tient ensuite en captivité jusquà ce que les gens du village soient venus les réclamer en déclarant quils exécuteront leurs engagements.

..Si une résistance par les armes se produisait au moment où une troupe entre dans un village pour procéder à une arrestation, le chef de cette troupe peut faire usage de la force dont il dispose, mais il doit toujours agir avec la plus grande modération La troupe doit toujours être commandée par un officier ou un sous-officier [lisez un agent de lEIC] quand il sagit dexécuter une opération de guerre et que lon aura par conséquent à attaquer des populations...Je nai pas besoin de vous recommander en outre que nos agents doivent se surveiller le plus possible surtout là où ils sont en contact avec des missionnaires "

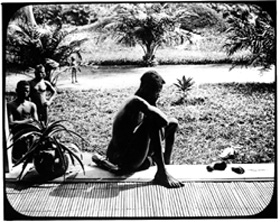

Certaines

sociétés privées comme lAbir et la SAB utilisaient ces mêmes méthodes en

employant de véritables milices pour exiger des populations la récolte du

caoutchouc. Sur cette photo, Nsala, du district de Wala, regardant les membres

coupés de sa fille Boali, victimes des milices de l'Abir (©Anti-Slavery International).

Voici quelques lignes assez descriptives écrites par lofficier danois Knud

Jespersen et qui concerne la période 1898-1899 quil passa à Bala-Londji :

"

daprès les règles de lépoque, chaque cartouche manquante doit être

justifiée par une main humaine. Il est vrai que beaucoup dentre elles proviennent

de cadavres de guerriers tombés au combat, mais il y a également des mains

denfants, de femmes et de vieillards. Cela est prouvé par les invalides encore

en vie

Certaines

sociétés privées comme lAbir et la SAB utilisaient ces mêmes méthodes en

employant de véritables milices pour exiger des populations la récolte du

caoutchouc. Sur cette photo, Nsala, du district de Wala, regardant les membres

coupés de sa fille Boali, victimes des milices de l'Abir (©Anti-Slavery International).

Voici quelques lignes assez descriptives écrites par lofficier danois Knud

Jespersen et qui concerne la période 1898-1899 quil passa à Bala-Londji :

"

daprès les règles de lépoque, chaque cartouche manquante doit être

justifiée par une main humaine. Il est vrai que beaucoup dentre elles proviennent

de cadavres de guerriers tombés au combat, mais il y a également des mains

denfants, de femmes et de vieillards. Cela est prouvé par les invalides encore

en vie

...Il [il parle de lui a la 3ème personne] trouve des agglomérations presque totalement abandonnées. Les fugitifs se groupent à lintérieur des forêts les soldats et leurs aides les y poursuivent pour les massacrer ce qui expliquent que les fugitifs pénètrent très profondément en forêt. Les soldats et leurs aides parviennent cependant à expédier des pirogues chargées de butin et de prisonniers adolescents et jeunes femmes, dans le but de les vendre ou de les faire travailler pour eux dans leurs villages dorigine

Le lendemain des ambassadeurs viennent se soumettre en promettant de travailler pour létat. Jespersen leur rend alors les femmes et les enfants prisonniers, malgré les protestations violentes des soldats et contrairement à la pratique courante de cette époque [ils étaient souvent payés en femme ou en enfant]. En effet habituellement les indigènes ne travaillaient quen vue de la restitution de leurs femmes, une femme par hotte de caoutchouc une expédition punitive contre le village de pêcheurs de Ventri pour navoir pas livré la quantité imposée de poissons le sergent Fariala est envoyé avec 10 soldats pour punir les récalcitrants. Lattaque nocturne anéantit lagglomération et le lendemain lexpédition rapporte une hotte de mains coupées "

Plusieurs cas de révoltes et de résistances ont entravé le travail morbide de ces milices qui nhésitaient pas à entreprendre des représailles insensées. Quelques extraits du journal du sous-officier Louis Leclercq en 1895 qui participa à des représailles dans lAruwimi suite à une révolte en novembre 1894: "10 avril : Six indigènes tués. Village livré aux flammes La tête de la colonne est attaquée par un parti dindigènes deux morts et quatre blessés mortellement 17 avril : Parti avec 80 hommes pour le village Baourou. Une quinzaine de personnes tuées 25 avril: Arrivée à Iteke.Brûlé le village ainsi que Yambi aval ..arrivée à Yambi amont Brûlé le village.

26 avril : Arrivée à Llongo aval à 6H20.Brûlé le village et tué un indigéne.Arrivé à Llongo amont à 9H.Brûlé. Arrivé à Yambumba à 11H40.Je fais brûler le village après quelques instants dune fusillade bien nourrie, les indigènes prennent la fuite en laissant treize des leurs sur le terrain. Je fais mettre le feu aux cases. [Ensuite, il parle de villages incendiés les 27,28 et 29 avril] 1er juin : Attaque du poste de Mahonga [Bahanga ?] par les indigènes. Le poste a mis les noirs en fuite et leur a tué plus de 50 hommes. Les têtes des 18 principaux tués et le corps du grand chef dIlondo ont été apportés le lendemain par le chef du poste à Basoko. [note : fait suite le récit de nombreux villages incendiés, de nombreuses têtes coupées et donc de nombreux morts. Ces représailles prirent fin le 12 août].

Alphonse Jacques, ancien chef de la force antiesclavagiste belge sur le lac Tanganyika, sera nommé baron et général. Entre temps il dirigea la récolte du caoutchouc de 1895 à 1898 dans le district du Lac Léopold II. Il a sa statue sur la grand place de Diksmude en Belgique. Il est vrai quil se distingua pendant la première guerre mondiale. Georges Lorand lira à la Chambre le 28 février 1906 une des lettres écrites par Jacques à son chef de poste Leyder Mathieu :

"Monsieur le chef de poste,

Ces gens dInongo ..sont venus couper les lianes à caoutchouc à Ibali [note : les lianes ne devaient pas être coupées mais incisées]. Nous devons taper sur eux jusquà soumission absolue ou extinction complète Prévenez encore une toute dernière fois les gens dInongo et mettez au plus tôt votre projet à exécution de les accompagner dans le bois, ou bien rendez-vous au village avec une bonne trique. Au premier chimbèque adressez-vous au propriétaire: Voilà un panier tu vas le remplir de caoutchouc. Allez, file dans le bois et tout de suite, et si dans 8 jours tu nes pas revenu avec 5 kg, je flambe ton chimbèque ! et vous flambez,-comme vous lavez promis. La trique servira à chasser dans les bois ceux qui ne veulent pas quitter le village. En brûlant [les cases] une à une , je crois que vous ne serez pas obligé daller jusquau bout avant dêtre obéi.

PS: Prévenez-les que sils coupent encore une liane, je les exterminerai tous jusquau dernier."

Leyder Mathieu fut jugé à Boma suite au meurtre dun Congolais qui fera grand bruit dans la presse internationale avec pour résultat la mise en branle du système judiciaire de lEIC et la condamnation de ce dernier à plusieurs années de prison au Congo. Il sera également révoqué.

En 1899, Léopold II eut à deux reprises quelques sentiments furtifs de désapprobation face aux nombreux actes barbares perpétrés à lencontre des Congolais en priant par lentremise de Liebrechts le gouverneur général de lEIC de faire respecter la loi et les règlements. Quelques poursuites tapageuses engagées par létat à lencontre de certains de ses fonctionnaires étaient organisées en réponse aux attaques de certains milieux en Europe qui sindignaient des divers témoignages de violences perpétrées à lencontre des Africains.

La chicotte

En

ce qui concerne la peine de la chicotte (ou fimbo) qui était appliqué

en cas "datteinte au règlement", sa première apparition dans les

textes officiels remonte à 1888 et autorisait 100 coups dont 50 par séance.

Ce supplice pouvait bien entendu être mortel. La chicotte était un fouet dont

les coups, appliqués sur les fesses, pouvaient les déchirer. Au fil des années,

la limite maximale du nombre de coups pouvant être infligés diminua progressivement.

Elle fut abolie en 1959, dix mois avant lindépendance du Congo.(photo©ASI)

En

ce qui concerne la peine de la chicotte (ou fimbo) qui était appliqué

en cas "datteinte au règlement", sa première apparition dans les

textes officiels remonte à 1888 et autorisait 100 coups dont 50 par séance.

Ce supplice pouvait bien entendu être mortel. La chicotte était un fouet dont

les coups, appliqués sur les fesses, pouvaient les déchirer. Au fil des années,

la limite maximale du nombre de coups pouvant être infligés diminua progressivement.

Elle fut abolie en 1959, dix mois avant lindépendance du Congo.(photo©ASI)

Le chemin de fer

La Compagnie du Chemin de Fer du Congo allait entreprendre à partir de 1890 la construction dune ligne de chemin de fer Matadi-Kinshasa . Cette entreprise prit fin en 1898 et fut un réel enfer pour des milliers dAfricains, provenant dAfrique de lOuest principalement, ainsi que pour des Chinois. Un grand nombre dentre eux y perdit la vie.

En juin 1895, le gouvernement belge, dirigé alors par de Smet de Nayer, accordait à la compagnie un prêt de 5 000 000 de francs tandis que lannée suivante le parlement approuvera une convention entre les 2 parties qui permettra le financement des travaux restants pour atteindre Kinshasa. Parallèlement à ce soutien du gouvernement à lentreprise congolaise, allaient naître en Belgique des voix politiques sy opposant, notamment de la part des députés Lorand et Vandervelde.

Quelques extraits dun discours de Lorand en mai 1896 à la Chambre, faisant suite à ladoption de la convention : "Grâce à la piperie des mots on la appelé chemin de fer. En réalité, il ne fut jamais quun tout petit tramway. En effet il a un écartement de 75 centimètres Voilà le fameux chemin de fer qui a englouti 40 millions ! Veuillez croire que vous servez beaucoup plus mal que nous la monarchie par vos incessantes demandes dargent au profit du Congo et par toutes les manoeuvres auxquelles on a eu recours dans cette affaire : car on a trompé le pays et le pays le sait ...Si lon veut reprendre le Congo, quon le dise franchement et tout de suite Le rôle de vrai civilisateur serait, tout en appropriant lAfrique à lexploitation économique des blancs, de protéger les populations noires, de les initier peu à peu à ce quil y a de bon dans notre civilisation et surtout de les sauver de la destruction et de lexploitation qui ont déshonoré toutes les colonisations européennes en pays sauvage La politique coloniale, cest selon moi du tape à loeil Je mets au défi qui que ce soit de prouver que cette politique est une chose utile aux pays qui la pratiquent "

La construction du "tramway" allait pourtant graduellement supprimer le portage au Bas-Congo, principal "système de transport" de lépoque, hormis les quelques chaloupes déjà mises en service sur les sections navigables du fleuve en direction du Stanley Pool. Il savèrera que cette compagnie allait être extrêmement bénéficiaire pour ces actionnaires. En 1920 des travaux daménagement de cette voie ferroviaire furent nécessaires. De 1923 à 1931, cette reconstruction allait utiliser plusieurs dizaines de milliers de forçats, originaires du Congo, parmi lesquels 7 000 moururent.

La mortalité

Quant au caoutchouc, il rapporta annuellement entre 1900 et 1908, la somme de 25 millions de francs principalement à létat et donc au roi. Pour ces millions de francs et la conquête du Congo, le régime colonial "Léopoldien" a entraîné la mort de centaines de milliers voire de millions de Congolais. Le "mouvement civilisateur" mis en place par le roi des belges avait frappé fort. Jan Vansina, professeur émérite dHistoire et dAnthropologie à lUniversité du Wisconsin, estime que la population du Congo a diminué de moitié entre 1880 et 1920. En 1924, la population du Congo était estimée à 10 millions dhabitants.

Les causes de cette mortalité sont la famine (lors des défections et des fuites, lors des emprisonnements prolongés, lors des déportations, dans les camps et les colonies ); lépuisement dû aux mauvaises conditions de travail; les incarcérations; les guerres et les massacres; les effets de lenvironnement (sur les populations amenées à fuir les villages) les accidents (construction du chemin de fer); les conditions sanitaires précaires dans les camps lors des déportations; et bien entendu les maladies comme la variole, les dysenteries et la maladie du sommeil.

A ce propos, il est bien établi quoutre la variole, maladie contre laquelle la production locale dun vaccin a débuté à partir de 1895, la maladie du sommeil a fait de terribles ravages. Apparemment, de nombreuses épidémies de Trypanosomiase, lagent de la maladie du sommeil, ont éclaté dans diverses régions du bassin du fleuve Congo dans les années 1890. Elles peuvent être attribuées aux mouvements de population engendrés par la machine coloniale. P.G.Janssens, Professeur émérite de lUniversité de Gand et spécialiste de la Trypanosomiase africaine écrivait que: " Il semble dès lors logique dadmettre la présence sur les territoires de lEIC, du Congo français et de lAngola, dun certain nombre de foyers permanents[de Trypanosomiase] qui ont été réactivés par les changements brutaux des conditions et modes de vie ancestraux qui ont accompagné loccupation accélérée des territoires Celles-ci [les régions touchées] ont connu une morbidité et une mortalité effarantes, des villages entiers ont été décimés, la maladie du sommeil a connu une impressionnante extension. Quoiquil en soit, lEIC a laissé au Congo belge et au Zaïre un problème médico-social majeur "

La propagande

Sept des victimes de la terreur au Congo reposent en Belgique le long dune des façades de léglise de Tervuren. Elles furent la conséquence de la représentation dun véritable zoo humain dont les pays coloniaux étaient friands. En 1897, lexposition du Congo, organisée dans le cadre de lexposition internationale au Cinquantenaire à Bruxelles, montrait au Palais des colonies, situé au bout de lavenue de Tervuren et construit pour loccasion, trois villages congolais.

Cette véritable attraction "relevée" par la présence de 267 Congolais attira plus dun million de visiteurs qui sémerveillèrent devant ces "sauvages civilisés" grâce à loeuvre du rédempteur de lAfrique, comme A.Thys avait appelé le roi. Le commerce et lindustrie belge y organisèrent un banquet en lhonneur de lEIC. Peu après, Vaneetvelde fut fait baron.

La propagande autour de lEIC était bien sûr assurée par le roi et ses acolytes, par lentremise de parutions, de discours , mais également par beaucoup dautres qui servaient sa cause. En Belgique, comme à létranger. En 1897, le gouvernement britannique fit publier un rapport en faveur de lEIC. Dautre part, le roi accorda des concessions au Congo notamment au groupe Guggenheim et à J.D.Rockefeller.

Certains journaux belges étaient achetés. Le plus digne représentant de la propagande royale était lÉtoile Belge. Par contre, Félicien Cattier, avocat, professeur à lUniversité Libre de Bruxelles, fit paraître Droit et Administration de lÉtat Indépendant du Congo en 1898, dans lequel il admire lédifice juridique de lEIC, mais souligne aussi ses failles concernant linsuffisance de statut des fonctionnaires de létat, le danger de lorganisation du système ainsi que labsence de réglementation de limpôt pouvant conduire à tous les excès. Il intervint également dans la presse belge par lentremise du journal Le Petit Bleu en 1899, en vue de dénoncer les abus du système.

Les réactions dans le monde

En 1899, Reuter diffusait linterview de Frank Andrew ex-fonctionnaire de lEIC, qui dénonçait létat de guerre régnant au Congo. Celle-ci sera publiée dans certains journaux britanniques dont le Times. A létranger, plusieurs personnalités se sont particulièrement dressées contre le régime mis en place par le roi au Congo. Il sagit de George W.Williams , Edmund Dene Morel et Roger Casement .

Le premier, américain, après un voyage de plusieurs mois au Congo écrivit notamment une lettre de 16 pages au roi en 1890. Celle-ci dénonçait, de même quun rapport adressé au président des Etats-Unis, le système et ses abus. De larges extraits parurent en Angleterre, aux Etats-Unis, en Suisse, en Allemagne, en France et en Belgique.

ED Morel, anglais, ayant été au service de la compagnie maritime de Liverpool "Elder Dempster" qui détenait le monopole de transport de limportation ainsi que de lexportation de létat du Congo, mena une campagne sans relâche à partir de 1901 contre le roi et lEIC via la rédaction de livres, de discours et de divers articles.

Ses sources dinformations furent des fonctionnaires de létat du Congo, des missionnaires ainsi que des documents. Il avait des alliés au Parlement britannique, au sein des organisations humanitaires comme lAborigines Protection Society. Laction menée par Morel et ses partisans politiciens allait conduire le Foreign Office à demander un rapport sur la situation dans lEIC. Il fut réalisé par le consul britannique au Congo : R.Casement. Ce rapport parut début 1904, mais fut modifié par le Forein Office qui supprima tous les noms en laissant uniquement les initiales.

Peu de temps après, les deux fervents opposants au régime Léopoldien au Congo se rencontrèrent. Morel fonda la Congo Reform Association (CRA). Il allait faire pression sur les gouvernements belge, britannique et américain, notamment par lintermédiaire de la presse dont le Times pour lequel il écrivait. Le but de Morel était que Léopold II abandonne le Congo.

En 1906 éclata aux États-Unis un scandale provoqué par la corruption du républicain Kowalsky par le roi Léopold II. Ce fait allait précipiter le vote dune résolution demandant une enquête internationale sur le Congo. Quelques mois auparavant, le roi avait lui-même créé sa commission denquête en vue de démentir les propos des diverses attaques dont lui et son entreprise coloniale faisaient lobjet de toutes parts. Celle-ci était composée de 3 magistrats : un Suisse, un Italien et un Belge.

Ils allaient pendant trois mois écumer le Congo afin de mener cette enquête et de recueillir des témoignages. Ils en revinrent épouvantés. Ils rédigèrent un rapport qui fut publié le 4 novembre 1905. La vieille de sa parution, Léopold II envoya un faux document aux principaux journaux britanniques. LAssociated Press fit suivre ce faux aux Etats-Unis. Ce texte transformait les propos des trois magistrats et paraissait dans des journaux britanniques et américains.

Mais ce tour de passe-passe ne pouvait rien changer aux propos défavorables de la commission. Par contre, pas de traces des témoignages des Africains quavait recueillis la commission. On peut malgré tout les trouver dans les archives de létat belge, à Bruxelles. Ils sont à la disposition du public depuis 1980.

En voici quelques extraits: Témoin: Llange Kunda de MBongo : "Jai connu Malu-Malu[Charles Massart]. Il était très mauvais; il nous forçait à apporter du caoutchouc. Un jour, je lai de mes yeux vu tué un indigène nommé Bongiyangwa, uniquement parce que, parmi les 50 paniers de caoutchouc quon avait apportés, il sen trouvait un qui nétait pas suffisamment rempli. Malu-Malu a ordonné au soldat Tshumpade de saisir lindigène qui était en défaut et de lattacher à un palmier. Il y avait 3 liens, un a la hauteur des genoux, un second à la hauteur du ventre, et le troisième qui enserrait les bras. Malu-Malu avait sa cartouchière à la ceinture; il a pris son fusil, a tiré dune distance denviron vingt mètres, et dune seule cartouche il a tué Bongiyangwa. La balle a frappé lindigène en pleine poitrine, au milieu du sternum, et est sortie par le dos: jai vu la blessure. Le malheureux a poussé un cri et est mort. Témoin : MPutila de Yembe: "Comme vous le voyez, jai la main droite coupée. Cest Boula Matari qui ma mutilé ainsi. Quand jétais tout petit, les soldats sont venus faire la guerre dans mon village à cause du caoutchouc. Ils ont tiré des coups de fusils et comme je fuyais, une balle ma rasé la nuque et ma fait la blessure dont vous voyez encore la cicatrice.

Je suis tombé et jai fait semblant dêtre mort. Un soldat à laide dun couteau ma coupé la main droite et la emportée. Jai vu quil était porteur dautres mains coupées. Le même jour, mon père et ma mère ont été tués, et je sais quils ont eu les mains coupées."

La reprise

Grâce notamment au travail de Morel et de la CRA et de la pression des gouvernements britanniques et américains, des négociations entre le gouvernement belge et le roi Léopold II sorganisèrent en 1907 pour la reprise du territoire du Congo . Le 20 août 1908, la Chambre des Représentants approuva la Charte Coloniale et le traité de reprise du Congo qui seront entérinés au Sénat en septembre et sanctionnés par le roi en octobre.

Le 15 novembre 1908, lEIC devint le Congo belge. Renkin était nommé Ministre des Colonies. Le montant de la reprise du Congo par la Belgique sélevait à 95,5 millions dont 50 à la charge du Congo et 45,5 millions à la charge de la Belgique. Ce dernier fonds était prévu pour lachèvement des travaux entrepris par le roi dont des transformations au Château de Laeken et des travaux au Heysel, sur la route de Meise, au palais de Bruxelles,etc .Le fonds, à la charge du Congo, de 50 millions, était à verser en 15 annuités au roi ou à ses successeurs et destiné à diverses rentes (notamment pour le prince Albert), à des subventions aux missionnaires de Scheut, et à lentretien des serres de Laeken et du musée colonial de Tervuren. Cette dernière somme fut "attribuée au roi en témoignage de gratitude pour ses grands sacrifices en faveur du Congo créé par lui ".

Le député socialiste E.Vandervelde partit au Congo en juillet 1908. Il écrivit un livre au sujet de ce voyage intitulé Les Derniers Jours de lEtat du Congo dont voici quelques extraits : "Tout dabord on peut dire que, pratiquement, il ny a pas décoles au Congo..En second lieu, linsuffisance flagrante du service médical et hospitalier est un fait qui nest contesté par personne Les hôpitaux pour noirs sont, à quelques exceptions près, défectueux et insuffisants A Matadi lhôpital de la Compagnie du Chemin de Fer est tout battant neuf. Il a coûté 80 000 francs. Lhôpital de létat est lancien hôpital de la Compagnie. Cest une baraque en bois se trouvant dans un état de délabrement que je nhésite pas à qualifier de scandaleux Cet état de chose fait monter la colère à la gorge, quand on songe que le roi, avec les millions dépensés pour lArcade du Cinquantenaire ou lembellissement de son palais de Laeken aurait pu créer des hôpitaux à 80 000 francs chaque-dans tous les postes importants du Congo !"

Léopold II mourut en 1909. Il possédait entre autre des dizaines de propriétés immobilières à Bruxelles, léquivalent de plusieurs dizaines de millions dans une fondation en Allemagne, des propriétés sur la Côte dAzur. Létat belge récupéra la majeure partie de ces fonds, contrairement au Congo .

En 1909, le prince Albert se rendait au Congo(ce que son oncle navait jamais fait) pour se rendre compte lui-même de la situation. Il nota plusieurs points comme le portage excessif, le travail forcé, limpôt élevé, des malades enchaînés, le système infernal du caoutchouc, labsence de systèmes médico-sanitaires pour les Africains. Néanmoins, lors de son serment constitutionnel du 23 décembre 1909, il fit léloge de loeuvre coloniale de son oncle.

Le

député Vandervelde complimentait ED.Morel à la Chambre en 1910 lors du débat

sur le plan de réformes à apporter au Congo. La réaction de Renkin : "

Je

nai jamais fait ni à Morel ni à la CRA lhonneur de discuter leurs allégations

La

CRA et M.Morel ont dirigé contre le roi Léopold II

mais aussi contre la Belgique,

contre les Belges, contre le gouvernement belge, une campagne de dénigrement

et de calomnie qui sest prolongée pendant toute lannée 1909

Je défends la

dignité de mon pays." Le ton pour la poursuite des événements était donné.

Leffondrement des cours du caoutchouc sauvage sur le marché mondial mit fin

à sa récolte et aux atrocités qui y étaient liées. Mais le travail forcé mit

en place pour sa récolte continua sous des formes différentes. Un lourd impôt

sur la personne physique des Congolais fut instauré. Des drames humains allaient

se jouer dans les mines ainsi que lors de la reconstruction du chemin de fer.

Le gouvernement belge ne se révèlerait pas être meilleur philanthrope que

son défunt roi.

Le

député Vandervelde complimentait ED.Morel à la Chambre en 1910 lors du débat

sur le plan de réformes à apporter au Congo. La réaction de Renkin : "

Je

nai jamais fait ni à Morel ni à la CRA lhonneur de discuter leurs allégations

La

CRA et M.Morel ont dirigé contre le roi Léopold II

mais aussi contre la Belgique,

contre les Belges, contre le gouvernement belge, une campagne de dénigrement

et de calomnie qui sest prolongée pendant toute lannée 1909

Je défends la

dignité de mon pays." Le ton pour la poursuite des événements était donné.

Leffondrement des cours du caoutchouc sauvage sur le marché mondial mit fin

à sa récolte et aux atrocités qui y étaient liées. Mais le travail forcé mit

en place pour sa récolte continua sous des formes différentes. Un lourd impôt

sur la personne physique des Congolais fut instauré. Des drames humains allaient

se jouer dans les mines ainsi que lors de la reconstruction du chemin de fer.

Le gouvernement belge ne se révèlerait pas être meilleur philanthrope que

son défunt roi.

| Katanga Chiefdoms | Katanga Central Bank | |

| Histoire de l'Independance de la Republic du Katanga | Gendarmerie Katangaise | VIDEOS |

| Histoire de la colonisation Belge |

|

FFSAFederation of the Free States of AfricaContact

Secretary General

Mangovo Ngoyo

Phone: 44+7909653984Email: [email protected]www.africafederation.net